La mise en ligne fin 2021 (1) d’un album de photos de la Maison Fiard et Dérobert nous permet d’en savoir un peu plus sur cette société présente en Annam dès le début de la présence française. Cette contribution s’ajoute à la mise en ligne d’une photo de l’enseigne commerciale lors d’une vente aux enchères en 2015. Voila de quoi approfondir l’histoire hors norme de cette maison de commerce..

L’enseigne de la société mise en vente en 2015 à Lyon

Origines

Les Dérobert sont des soyeux de Lyon (au Clos Bissardon exactement), les Fiard semblent être des négociants arrivés tôt en Cochinchine. Mais on manque d’informations sur leurs origines.

On sait juste que les 2 associés étaient en Cochinchine en 1874, soit quelques années à peine après l’arrivée des français, et ont créé la même année une société d’importation de produits comestibles à Saigon sous l’intitulé « Fiard jeune, veuve Fiard et Cie, H. Dérobert ».

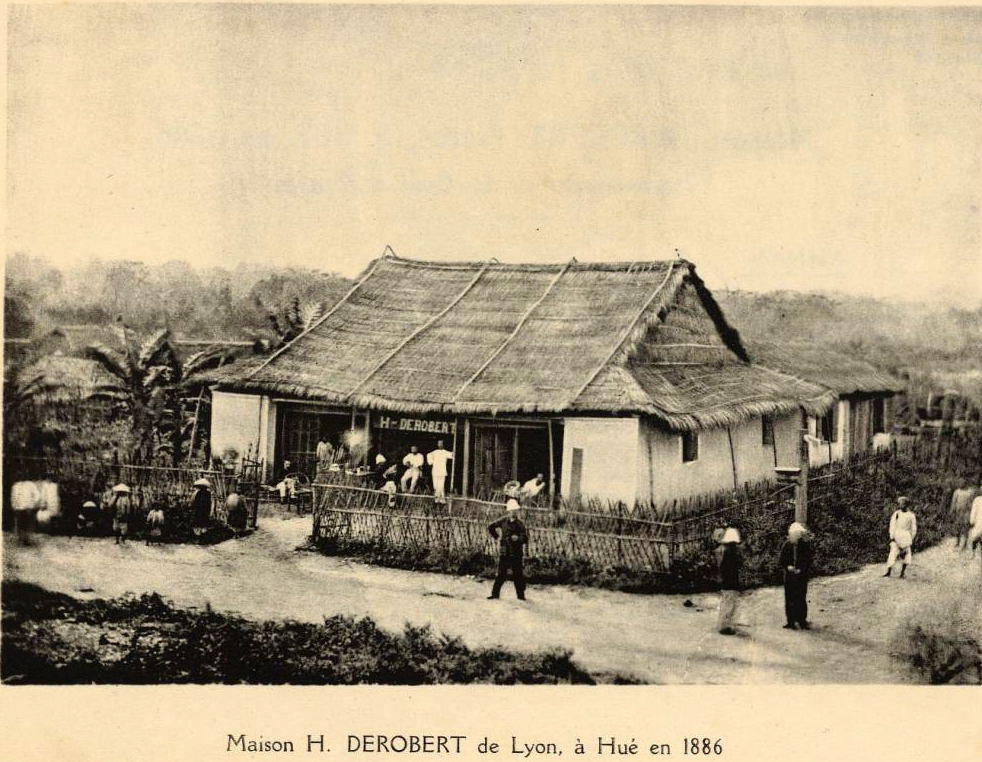

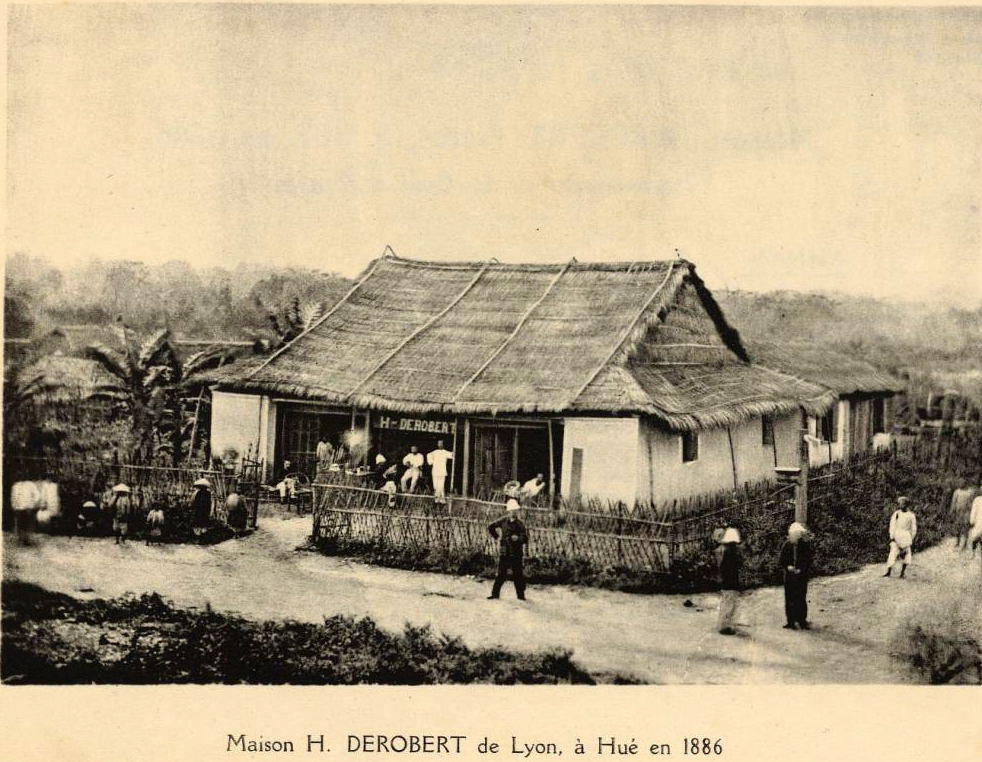

Mais en raison du climat difficile de Saigon, ils décident de changer d’air et d’aller à Hué en 1886, au lendemain des prises de l’Annam par les Français.

Photo la plus ancienne que je connaisse d’une maison francaise à Hué!

Des commandes providentielles du roi..

Leur parfaite connaissance des produits de soierie leur permet de présenter au nouveau roi Dong Khanh les plus belles pièces de Lyon. Le roi Dong Khanh est séduit et leur passe une première commande en 1888, essentiellement pour habiller les femmes du harem. Jusque la, c’était la Chine qui fournissait ces articles de luxe, à un prix nettement plus élevé. Dong Khanh est un roi épris de modernité et on imagine l’effervescence qui règne dans la citadelle face à des produits nouveaux et d’une grande qualité. Et 6 mois plus tard, une autre commande est passée, celle-ci 25 fois plus importante, comprenant des soieries, mais aussi d’autres produits comme des velours, des damas et des étoffes de toutes sortes… Le tout représente 85.000 metres de tissus!

Faire du commerce avec l’Annam n’est pas simple à cette époque. La question du règlement est d’importance. N’ayant aucune monnaie commune, le paiement se fait en or et en argent. Mais ces métaux précieux doivent être acheminés jusqu’en France pour analyse et estimation de la valeur.

Mais peu importe, cette seconde commande, c’est la fortune assurée pour les 2 associés. Cette commande est pour eux la chance de leur vie. Dans l’euphorie et dans l’espoir de vendre toujours plus, une robe de cour d’une grande valeur (40.000 cartons Vincenzi ) est même tissée à Lyon…

Le roi Dong Khanh, mort à l’age de 24 ans !

Hélas, le roi meurt de paludisme quelques mois après et son successeur n’a que 10 ans. Les régents vont mettre fin aux dépenses somptuaires et les commandes seront stoppées net. La fameuse robe tissée pour éblouir le roi est conservée en France et sera même exposée à la foire de Londres en 1900.

Portrait de Monsieur Dérobert en 1905 (source BAVH Collection Husson)

Après 1890, vers le marché local

Les 2 associés n’ont pas d’autres choix que de se porter sur le commerce local, et décident d’aller à Faifoo (Hoi An aujourd’hui), le port ouvert sur l’étranger. Mais ce marché est autrement plus difficile à pénétrer : domination historique des maisons de commerce chinoise, lien traditionnel avec les marchés de Hong Kong et de Singapour, manque de confiance dans les français, non reconnaissance de la piastre comme moyen de paiement, méconnaissance du pays et de ses habitudes par nos 2 colons…

On peut imaginer quelle détermination il a fallu pour démarrer un courant d’activité avec l’Annam.

L’introduction des cotonnades françaises semble prometteuse et ce fut leur premier succès.

Mais du coté des exportations, que faire ? L’Annam est un petit pays coincé entre la mer et la chaine de montagne annamitique. Les ressources sont certes variées mais toutes exploitées en faible quantité. Beaucoup pensent qu’il n’y a rien à faire ici pour une maison occidentale. Nos deux associés pensent le contraire et vont passer toute leur vie à œuvrer pour faire valoir les produits locaux. C’est sur, tout est à faire et c’est une œuvre de longue haleine qui commence.

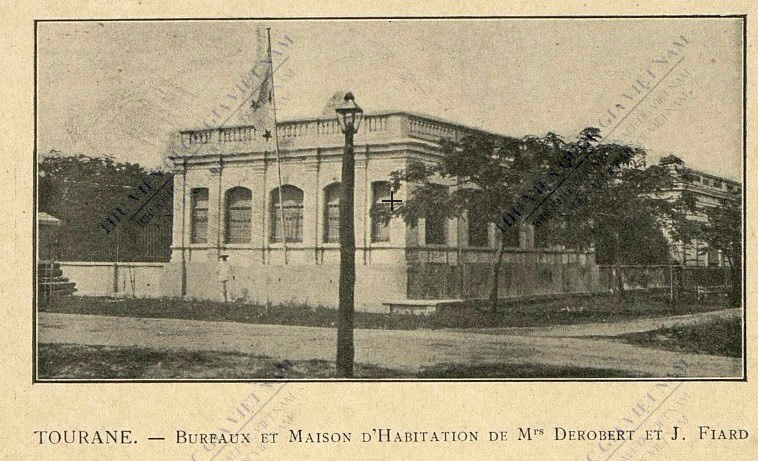

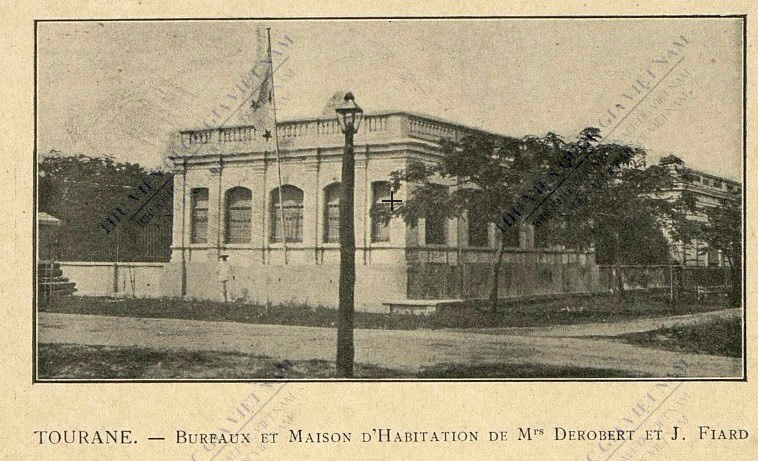

Maison d’habitation et bureaux à Tourane vers 1906

Au début, ils achètent auprès des paysans tout ce qui peut s’écouler à l’étranger, comme du maïs, du manioc, de l’huile de coco, du sésame, des arachides, du sisal (fibre végétale), de la soie grège.. Ils exportent aussi de la cannelle, du benjoin (résine utilisée comme de l’encens), du stick lac (autre résine), du rotin, des joncs, du bois brut utilisé pour la fabrication des cannes, des peaux et des cornes de buffles..

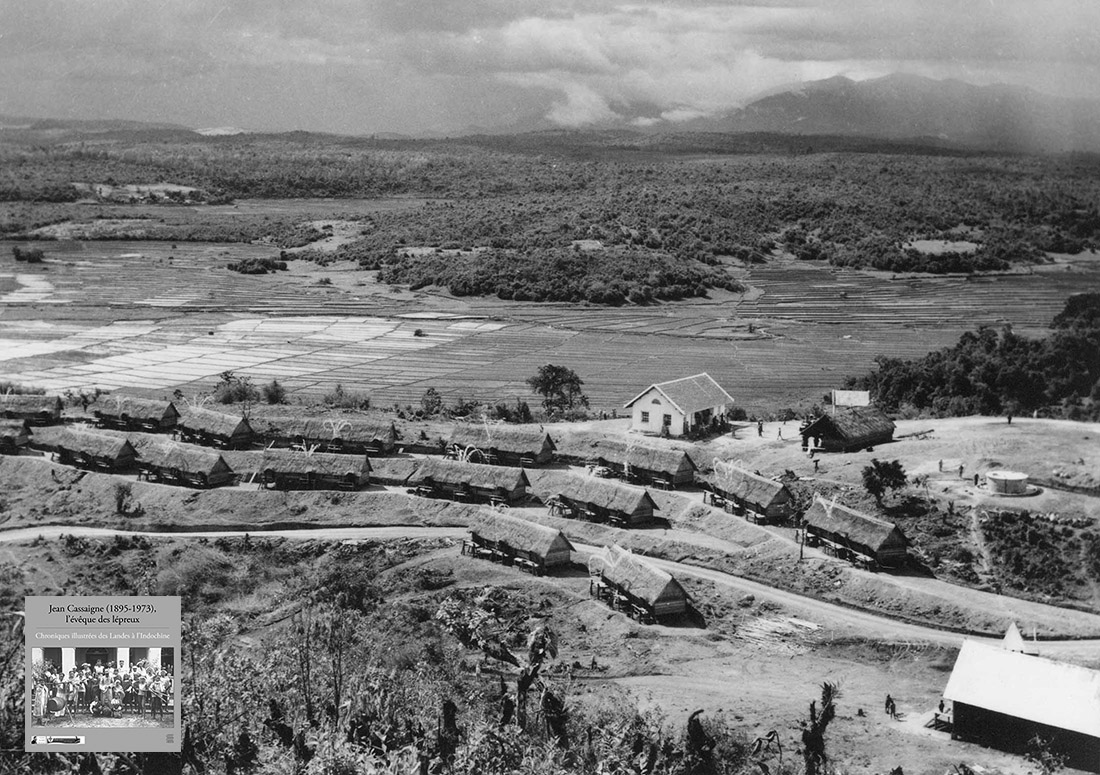

Vue des établissements D&F à Tourane, une photo qui montre l’importance de la société à cette époque

Ils testent aussi d’autres plantations, comme le café et le coton. Ils réussissent à exporter du sucre de canne, mais les variations erratiques des cours en Europe leur compliquent la tache.

Mais ils s’intéressent surtout au thé. Pour eux, le thé d’Annam est bien supérieur à celui de la Chine. Encore fallait-il convaincre les importateurs et les consommateurs européens. La tache est immense. Ce sera la grande affaire de leur vie et on y reviendra.

Mise en place du réseau commercial

Le port de Faifoo n’est pas adapté aux bateaux vapeurs.

La création du port de Tourane va changer la donne. En 1899, Messieurs Pila et Malon s’activent à réactiver la mine de charbon situé à 65km de la cote. Pour exporter leur charbon, ils obtiennent le droit de construire un port moderne sur l’ilot de l’observatoire, en bordure de mer. Même si les travaux sont lents et partiels, c’est une étape essentielle pour la maison Dérobert et Fiard qui y installent leur siège.

Les importations se feront via ce port. Les principaux produits seront du pétrole, des allumettes, des fers, des outils, de la quincaillerie, des explosifs, des ciments, des produits alimentaires, des tissus et filés de coton. Certains produits seront progressivement fabriqués sur place comme le ciment Portland à Haiphong, les allumettes à Ben Thuy et surtout les cotonnades à Nam Dinh.

En 1906, le train voulu par Paul Doumer circule entre Tourane et Hué. Ce nouveau mode de transport va révolutionner les échanges dans le pays, car les routes carrossables ne se construiront que lors de la décennie suivante. Une agence est créée à Hué.

Progressivement, les activités Fiard-Dérobert s’étendront sur les 800km de la cote d’Annam entre Tuy hoa et Dong Hoi, à travers un réseau qui comptera jusqu’à 24 comptoirs.

Ces comptoirs sont notamment animés par les ventes de pétrole de la Standart Oil Company du fameux Rockfeller, dont ils sont l’agent en Annam.

Maison du directeur de la maison R&F à Tourane, sans doute vers 1931

Ces comptoirs permettent aussi de réceptionner tous les produits de l’intérieur avant leurs exportations. En étant au plus prêt des producteurs, on maitrise mieux la qualité. Les principaux dépôts sont à Tourane, Quy Nhon, Hué, Faifoo et Lien Chien.

Au fil des ans, d’autres activités viennent s’ajouter, comme une tannerie à Hué ou l’exportation d’albumine (jaune d’œuf) vers la France pour être utilisé dans la pâtisserie.

La mise en valeur du Thé

Mais revenons à la question du thé. Depuis toujours, le thé vert pousse déjà sur les pentes de l’Annam. Ce sont des exploitations familiales, et les méthodes de cultures sont ancestrales. Les quelques colons installés en Annam se mettent à rêver. Si les français se mettaient à boire du thé comme les anglais et si l’Indochine pouvait remplacer la Chine ou Ceylan comme origine, ce serait la fortune ! D’autant plus que le cout de revient du thé produit sur place est dérisoire comparé aux prix de vente en Europe. Un missionnaire proche de Tourane, le père Maillard, a déjà commencé à améliorer la qualité en adoptant les techniques de Chine (article a venir). Et les échantillons envoyés en France ne reçoivent que des éloges. Tout cela est prometteur..

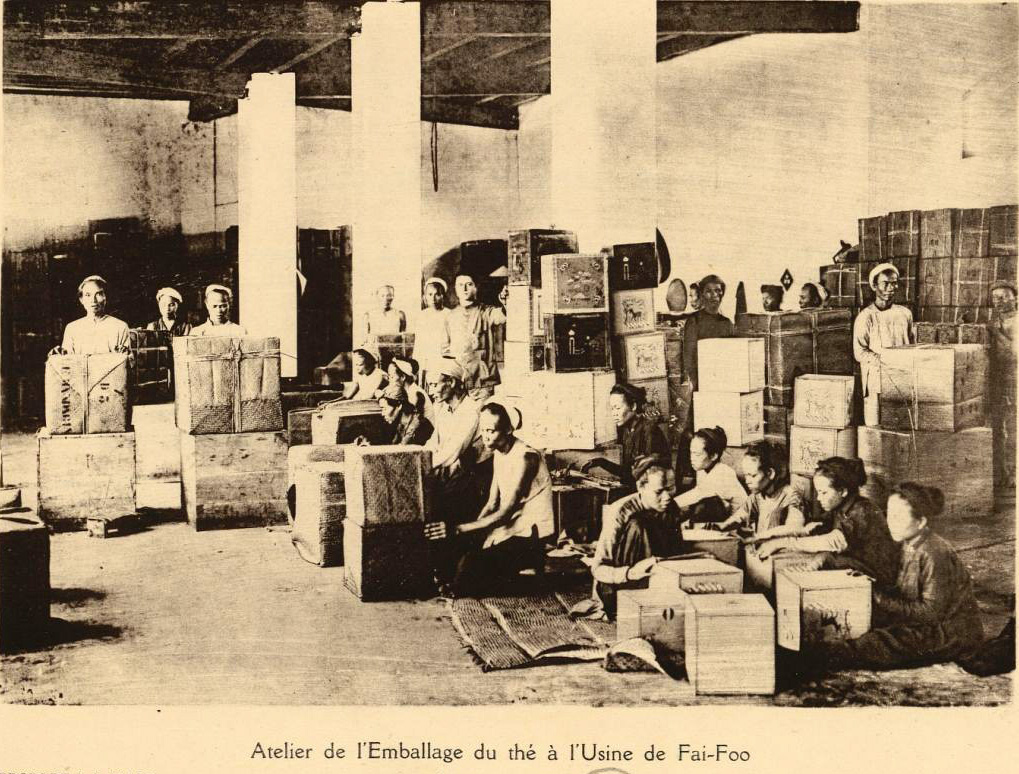

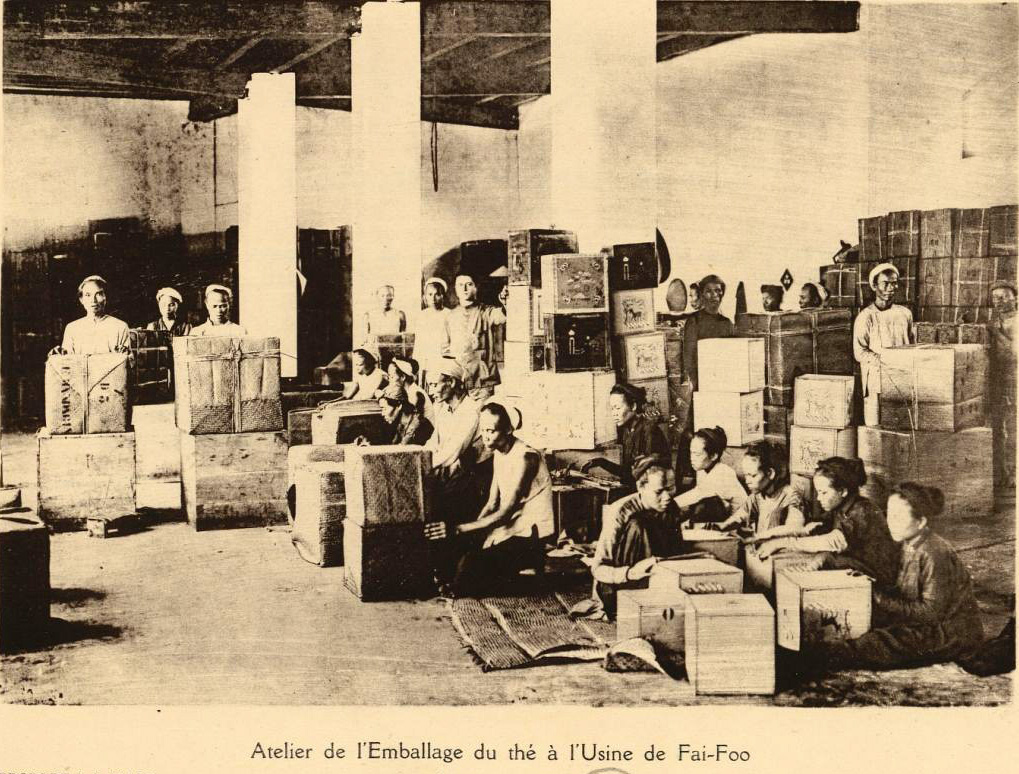

Emballage du thé à l’usine de Faifoo

Les débuts se passent bien et les experts européens en thé semblent ravis. Le thé d’Annam se rapproche sensiblement du thé de Chine, en gout, mais avec cependant une teneur plus importante en théine.

Pourtant, s’il est facile d’ensacher des graines, il est autrement plus difficile de préparer un bon thé.

Les négociants se contentent d’acheter les feuilles de thé aux populations locales et mises sur leurs investissements pour améliorer le traitement des feuilles. Des usines naissent, des machines sont importées.

Mais la qualité n’est pas à la hauteur des espérances.

C’est la culture et la récolte qui posent problème. Les paysans préfèrent cueillir des feuilles lourdes et grosses, plus rémunératrices. Le tri des feuilles se fait donc dans les ateliers, non lors de la récolte, ce qui ne permet pas d’obtenir un thé de qualité.

De plus, les achats se font via des grossistes chinois qui n’hésitent pas à ajouter des feuilles étrangères pour gagner plus. Cela ne gène pas les vietnamiens qui en ont l’habitude et qui trichent eux meme. Mais le résultat est délétère pour les consommateurs étrangers et entache la réputation des thés de l’Annam.

Le personnel de l’agence de Tourane en 1912.

Quant à la concurrence de la Chine et de Ceylan, elle s’intensifie. Les producteurs se groupent et excellent dans les campagnes publicitaires à destination des pays acheteurs. L’Indochine ne peut pas rivaliser. Elle arrive tout juste à émettre une ordonnance contre la fraude en 1919 (qui restera sans effet).

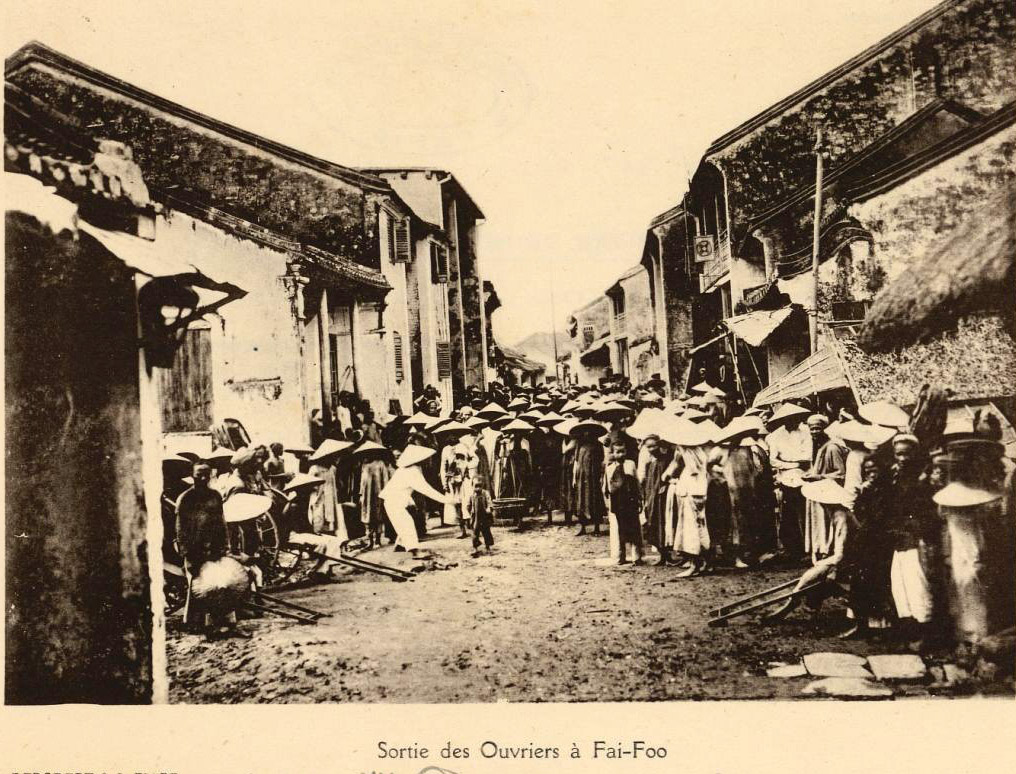

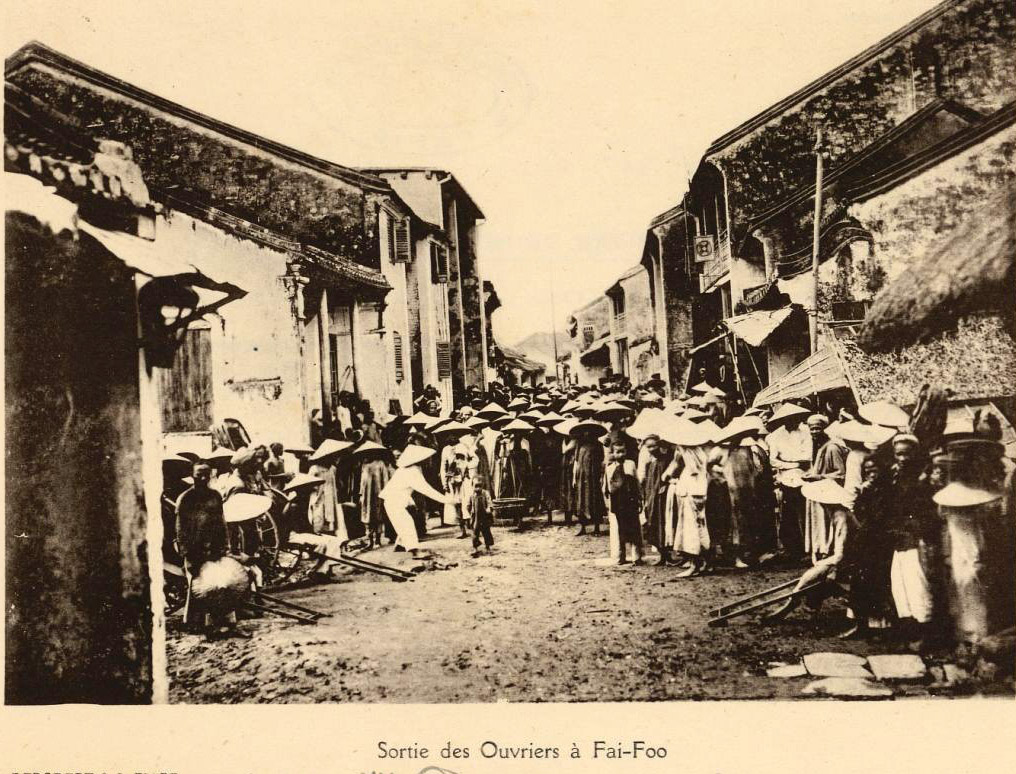

Sortie de l’usine de préparations des thés à Faifoo (hoi an)

De fait, les principaux acheteurs sont les militaires, sensibles au taux de théine, et les fabricants d’alcaloïdes pour les produits pharmaceutiques ! Certains colons abandonnent, comme la maison des thés Lombard qui fera faillite au bout de 15 ans de dur labeur.

La société Dérobert et Fiard semble s’en sortir mieux que les autres. Apres l’usine créée en 1912, elle ouvre 4 autres centres de production, toutes dans le centre Vietnam.

Mais les volumes restent modestes, sans doute loin des ambitions du départ. Elle exportait 19 tonnes en 1898, 174 en 1904, 305 tonnes en 1909 et 400 tonnes en 1921. Quand à l’écoulement sur le marché local, il ne fallait même pas y penser, les habitudes et le pouvoir d’achat ne correspondaient pas au thé vendu.

Les autres colons lorgnent sur d’autres cultures, comme le café et l’hévéa, dont les rendements sont autrement plus rémunérateurs. Au vu de l’album photo, les Dérobert et Fiard continuent de croire au potentiel du thé.

Henri Dérobert et sa famille

Henri Dérobert meurt en 1919. Il s’était marié avec une femme vietnamienne avec qui il aura une seule fille, Jeanne, née en 1896. Celle-ci épouse Wladimir Morin, en 1914. Lui est à la tête, avec ses frères et sœurs, d’hôtels prospères à Hué et à Tourane. Le décès d’Henri Dérobert 5 ans plus tard puis de Jeanne elle-même en 1925 va permettre aux Morin d’étendre considérablement leurs affaires. Jeanne et Wladimir avaient eu 4 enfants, ce qui assurera l’avenir de l’édifice familial.

Jeanne Derobert et Wladimir Morin, et leur fille Jeanne (source BAVH)

Joseph Fiard

Apres le décès d’Henri Dérobert, la direction de la société est confiée à Joseph Fiard. Il décédera à son tour à Lyon en 1928.

La société semble toujours très active et prospère en 1931, date à laquelle l’album historique de la société est publié. Mais en 1935, sans doute victime de la crise de 29, la société Fiard et Cie fait faillite. Une nouvelle société est créée en 1938, avec les mêmes activités que précédemment.

Les enfants Fiard étaient signalés en 1945 à Hué, preuve que la famille résidait toujours en Annam à cette époque.

La station climatique de Bana était proche de Tourane. C’est aujourd’hui un village de loisirs « Bana Hills » auquel on accéde en téléphérique.

Photo de familles (source Jean Cousso, Bavh)

La suite de l’histoire reste à écrire…

Le départ des français en 47 ou en 55 a probablement signé la fin d’une belle histoire en Indochine.

Apres toutes ces années, les activités commerciales ont bien-sur changé de nature. Mais que reste-t-il de l’activité du thé, si chère aux 2 associés ?

Eh bien, il reste toujours des plantations de thé autour de Danang, mais peu. Il s’agit pour l’essentiel de thé vert, dont les feuilles « grosses et lourdes » sont toujours vendues sur les marchés et qui sont simplement broyées dans de l’eau bouillie par les habitants. Le Vietnam continue d’exporter du thé, mais via de grandes plantations au nord, à des altitudes plus hautes.

Je suis preneur de tout complément d’informations pour enrichir cet article!

Source principale:

(1): l’album de photos, plus detaillé que le présent article : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53228898g.r=Maison%20Fiard%20et%20Derobert?rk=21459;2

Autre source: multiples, sur Gallica